Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah berlangsung selama 71 tahun. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya kerjasama antar dua negara ini meningkat signifikan di era Presiden Joko Widodo.

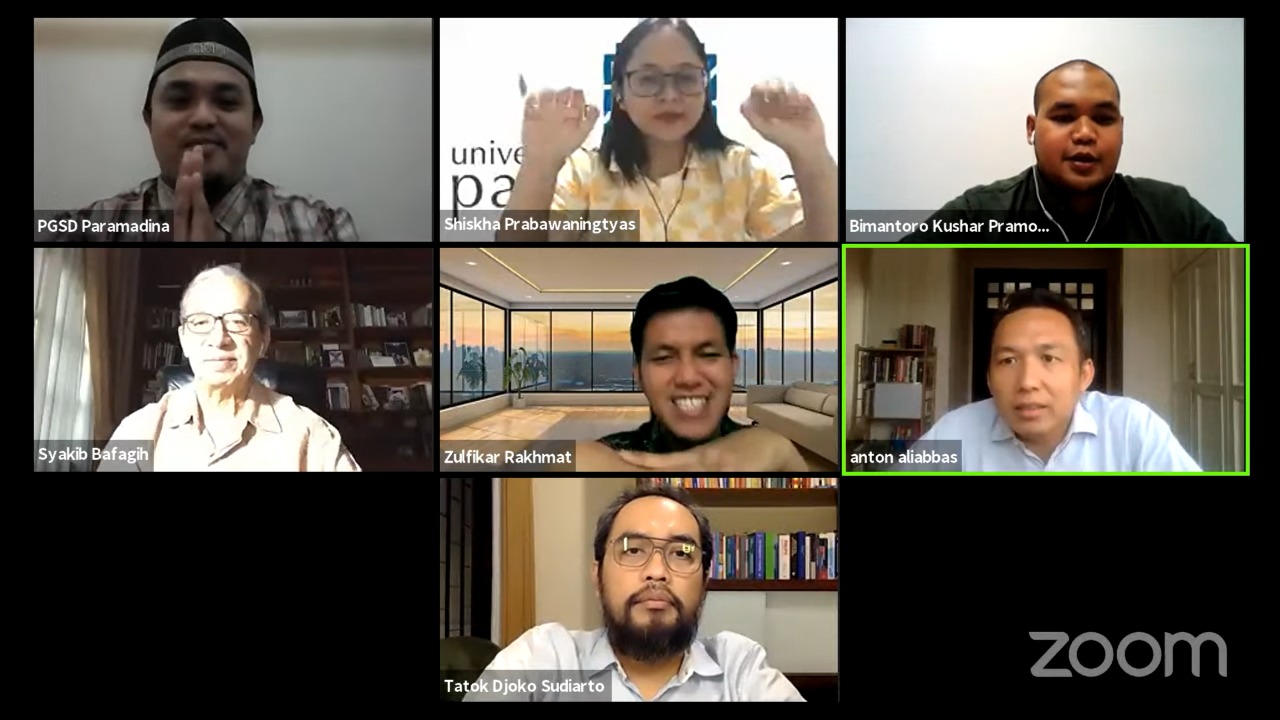

DARA – “Kerjasama RI-Tiongkok di era Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono stabil dan baik. Tapi di era Jokowi jelas lebih meningkat,” ujar Direktur Institute for Global and Strategic Studies Universitas Islam Indonesia, Zulfikar Rakhmat, Ph.D dalam diskusi publik virtual, Kamis sore kemarin (29/7/2021).

Diskusi bertajuk; Hubungan Indonesia-Tiongkok: Potensi dan Tantangan Tata Kelola Dunia dalam Masa dan Pasca Pandemi adalah berkat kerjasama Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina, dan Institute for Global and Strategic Studies, Universitas Islam Indonesia.

Selain Zulfikar Rakhmat, Ph.D, turut hadir sebagai pembicara Direktur PGSD Dr Phil Shiskha Prabawaningtyas dan Koordinator Paramadina Digital Diplomacy Study Club, Bimantoro Kushari, MSos.

Bertindak sebagai moderator, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) yang juga merupakan dosen PGSD, Anton Aliabbas.

Acara dibuka Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini.

Zulfikar mengatakan, di sektor ekonomi kedua negara telah menyetujui penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan RI-Tiongkok, sehingga tidak perlu menggunakan dolar Amerika Serikat.

Indonesia direncanakan menjadi regional hubungan untuk urusan vaksin yang diproduksi Tiongkok. Selain itu, negeri tirai bambu ini juga memiliki hubungan langsung dengan sejumlah provinsi di Indonesia antara lain Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

“Karena itu, Indonesia harus mengimbangi hubungan bilateral ini agar tidak timpang,” kata Zulfikar yang juga ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat (30/7/2021).

Zulfikar mengingatkan ada sejumlah risiko jika Indonesia terlalu bergantung pada Tiongkok. Untuk urusan ekonomi, kebijakan devaluasi mata uang Tiongkok dapat merugikan perekonomian Indonesia, sebab kebijakan tersebut menyebabkan produk Tiongkok lebih murah dan produk lokal menjadi sulit berkompetisi. Akibatnya, nilai impor Indonesia dari Tiongkok dapat melonjak tajam.

“Jika tidak ada negosiasi antara Indonesia dan Tiongkok maka kondisi ini dapat mengganggu hubungan Indonesia dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat,” ujar Zulfikar.

Shiskha menambahkan peluang Indonesia untuk meninjau kualitas hubungan bilateral dengan Tiongkok besar, sebab posisi geografis Indonesia yang strategis merupakan salah satu nilai tambah yang diperhitungkan Tiongkok. Sekalipun Tiongkok saat ini telah hadir sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan militer yang diperhitungkan di kawasan.

“Jangan kita merasa bahwa yang lebih butuh adalah Indonesia saja, sebab letak geografis kita sangat strategis. Jadi, mau tidak mau pemerintah memang harus mencari format bagaimana meningkatkan posisi tawar kita,” katanya.

Shiskha menjelaskan hubungan Indonesia-Tiongkok yang terjalin sangat kompleks. Belum lagi, ekspresi anti-China kerap mewarnai politik domestik nusantara. Karena itu kondisi ini akan ikut menentukan posisi tawar Indonesia di mata Tiongkok.

“Pemerintah butuh mencari formulasi bagaimana menyiasati kompleksitas pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Bimantoro mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menjalankan hubungan dengan Tiongkok, sebab negeri tersebut memiliki strategi spesifik terkait aktor dan isu strategis yang terkait.

“Pemerintah semestinya memahami bahwa setiap isu terkait Tiongkok memiliki aktor yang berbeda-beda.

Pemetaan terhadap aktor Tiongkok akan krusial dalam menentukan apakah pendekatan yang dilakukan kita efektif atau tidak,” tegas Bimantoro.***

Editor: denkur